Test - SUAVES sur une page

Le projet SUAVES

Comment donner à voir la recherche en train de se faire ? Cette question a servi de fil conducteur au projet SUAVES, mené en commun par des photographes et des scientifiques. Sept photographes ont été sélectionnés pour travailler sur plus de quatre-vingt projets de recherche en sciences et ingénierie, santé et humanités. Ils et elles ont posé leur regard sur le quotidien des chercheurs et chercheuses, les ont suivis sur leur terrain de recherche – dans les laboratoires, les bibliothèques, sur l’île d’Ouessant ou encore au Maroc. Autant de lieux, de situations et de rencontres qui invitent le public à découvrir la recherche en train de se faire.

Le dialogue entre chercheuses, chercheurs et photographes a abouti à des images d’une grande diversité, donnant à voir une constellation sensible et étonnante de ce qu’est la recherche aujourd’hui à Sorbonne Université. Elle a inspiré aux photographes des images tour à tour documentaires, poétiques et mystérieuses. Cette exposition n’a évidemment pas pour intention d’épuiser tous les thèmes de la recherche contemporaine, mais d’en proposer plutôt une traversée originale à travers six thèmes : les gestes, les outils et les espaces de la recherche, les relations humaines, l’observation et les données au cœur de la démarche scientifique.

L’exposition a été financée par l’Agence nationale de la recherche (ANR) dans le cadre de l’Appel à projets « Sciences avec et pour la société ». L’ANR apporte des financements complémentaires à des projets de recherche afin de mener des actions de médiation et de valorisation autour des enjeux, des méthodes et des résultats scientifiques auprès de la société.

Gestes de recherche : capturer le corps en mouvement

S’équiper, mesurer, prélever ou encore montrer et rédiger, la gestuelle de la recherche est variée, de la manipulation technique à l’action la plus banale. Toute une collection de gestes et d’actions, personnels ou collectifs, s’invente et se transmet entre scientifiques, souvent de façon rigoureuse à travers la démarche scientifique, et parfois de manière plus informelle. Ces postures, pratiques et gestes sont mis en lumière par les photographes, et montrent l’engagement du corps dans le travail de recherche.

Explications par image

Les scientifiques s’équipent avant d’effectuer une manipulation en laboratoire. Par le cadrage de la photographie et de l’effet du flash, le photographe met en lumière leurs mains gantées. Une gestuelle précise et minutieuse est en préparation : un prélèvement des différents tissus de l’articulation (os, cartilage).

L’arthrose, première cause d’invalidité dans le monde, est une maladie caractérisée par des douleurs articulaires chroniques et des pertes de fonction articulaire. Le projet allie recherche fondamentale et application clinique pour développer un médicament innovant pour traiter la maladie avec un triple effet : antidouleur, anti-inflammatoire et protecteur / régénérateur du cartilage et des os.

4movingbiotech © Antoine Martin

La photographe saisit le travail de la calligraphe Nuria Garcia Masip entourée de tous ses outils, papiers, pierres, pigments, gomme arabique et modèles de calligraphies des Balkans.

Inscrite au patrimoine immatériel de l’Humanité, la calligraphie tient une place centrale au sein des arts de l’Islam. De nombreuses variantes de cet art, fruits des rencontres linguistiques et culturelles dans les régions frontalières, restent à explorer. À travers l’étude de la calligraphie sur de multiples supports, le projet met en lumière cette diversité et la richesse d’un patrimoine méconnu.

CallFront – Les calligraphies en caractères arabes dans les zones frontières du monde islamique © Virginie Merle / Hans Lucas

La photographe a joué ici entre les similitudes des équipements et des activités du laboratoire avec un décor de cinéma.

Les batteries électriques sont souvent composées de matériaux instables au contact de l’humidité de l’air. Les scientifiques doivent donc assembler les batteries dans des « boîtes à gant » dont l’atmosphère est protégée. Ce projet explore l’utilisation de différents sels de lithium pour permettre l’utilisation de matériaux plus stables dans les prochaines générations de batteries.

SALT-PPER – Éviter l’hypertension dans les batteries tout solide © Céline Lecomte

Instruments de recherche : interroger le rôle des outils

Les outils sont les partenaires quotidiens de la recherche. Ils permettent d’agir sur la matière, de la transformer ou de l’observer autrement. De l’ustensile traditionnel à l’équipement technologique de pointe, les scientifiques sont constamment à la recherche de l’outil idéal, capable de répondre au mieux à leurs besoins. Les photographes explorent le rôle de l’instrument au sein de la recherche, qu’il soit considéré comme un accessoire mineur, un dispositif essentiel, voire une extension de l’humain.

Explications par image

Un chercheur en tenue de protection met en place l’équipement d’analyse optique où différentes images colorées, insérées par la photographe, donnent à voir des résultats d’analyse.

L’équipe de physiciens et de biologistes développe des outils optiques innovants pour étudier comment les informations visuelles sont traitées dans la vision. Un microscope, associant laser infrarouge et fibre optique, est capable de lire et de contrôler l’activité de centaines de neurones simultanément à travers différentes régions du cerveau interconnectées. Ce nouvel outil permet d’observer et de manipuler l’activité neuronale impliquée dans la vision sur une souris vivante en mouvement. Cette technique ouvre de vastes perspectives sur l’étude du cerveau.

2MEnHoloMD © Alban Lécuyer

Grâce à une mise en scène amusante et colorée, la photographe révèle un métier méconnu dans la recherche : celui de verrière dont le rôle consiste à trouver les bons assemblages de verrerie pour les expérimentations en chimie moléculaire.

L’équipe de recherche a mis au point une technique unique au monde de greffage de macromolécules sur les peptides, briques élémentaires du vivant. Cette méthode provoque une réaction en chaîne un peu comparable au phénomène qui conduit à la repousse de la queue du lézard après avoir été coupée. La verrerie utilisée pour répondre aux besoins de ce projet est spécifique.

PP-SAM – Une nouvelle famille de conjugués peptide polymère – modulation des propriétés d’auto-assemblage © Céline Lecomte

Observations et expériences scientifiques : révéler les jeux d’échelle

Quelles sont les échelles d’observation que les chercheurs et chercheuses choisissent pour examiner leur objet d’étude ? Comment convoquent-ils l’expérimentation dans leur pratique de la recherche ? Analyses micro et macroscopiques, prototypes et maquettes, cartes et visualisations numériques… De multiples jeux d’échelles sont mobilisés et offrent autant d’expériences de perception. Les photographes s’emparent des exercices de zoom et de dé-zoom et proposent une version subjective de ces examens du réel.

Explications par image

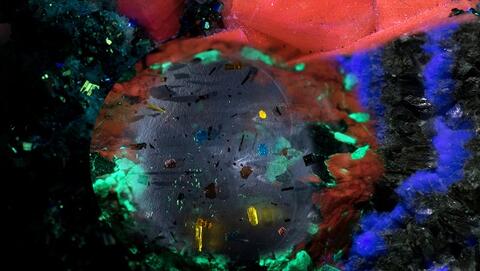

Telle une œuvre du peintre Kandinsky, la photographe révèle les mystères insoupçonnés de la matière de l’infiniment petit : la nature complexe et la diversité infinie des cristaux. À travers ces couleurs lumineuses, chaque forme et chaque teinte illustrent la diversité des métaux utilisés et les nombreuses propriétés recherchées.

Dans le domaine des nanosciences, ce projet vise à synthétiser une variété de composés cristallins dont les propriétés magnétiques ou de luminescences peuvent être modulées par une perturbation extérieure. Les composés obtenus sont extrêmement divers, présentant une multitude de formes, de couleurs et de propriétés.

SMAC – Composés multifonctionnels commutables © Céline Lecomte

En jouant sur le flou et la netteté de l’image, la photographe met à l’épreuve le cortex visuel du spectateur et cherche à représenter les mécanismes à l’œuvre lors de la création d’images dans le cerveau humain.

L'objectif du projet est de rendre la vue à des patients devenus aveugles suite à la perte du lien œil cerveau. Le gène d’une algue, dont la propriété est de coder une protéine photosensible qui s’active à la lumière, est utilisé pour redonner la vue à ces malades en rendant leur cerveau sensible à la lumière (optogénétique). Les scientifiques cherchent ainsi à stimuler directement le cortex visuel par des ondes optiques voire acoustiques.

BrainOptoSight – Restauration visuelle par stimulation optogénétique du cortex visuel chez les primates non-humains © Céline Lecomte

Espaces de recherche : s’immerger dans les lieux de travail

Souvent inaccessibles, les espaces de la recherche suscitent la curiosité. Laboratoires, bibliothèques, chantiers archéologiques et terrains divers sont des lieux où s’opèrent des découvertes, mais ils sont aussi des espaces de débats, de doutes et d’inconnu. Quant aux bureaux, ils témoignent du temps passé par les chercheurs et chercheuses à rédiger des articles ou encore à effectuer des tâches administratives. Ces espaces matériels sont à la fois des cadres et des appuis pour la pensée, l’esprit analytique et la créativité de la recherche.

Explications par image

Relations humaines : saisir les liens qui se jouent

Travailler seul, avec ses collègues, ou en lien avec des publics : les chercheurs et chercheuses explorent dans leur quotidien différentes modalités de travail. Le plus souvent, les projets de recherche sont collectifs, et les moments de dialogue, de débat, de transmission offrent des scènes animées où la co-construction du savoir s’élabore. Parfois, l’isolement est indispensable pour assurer la concentration propice à la réflexion, et témoigne aussi de la solitude du personnel de recherche. Des collaborations existent également avec la société : patients et patientes, publics scolaires, sportif paralympique ou volontaires participent activement à collecter et parfois à produire des données pour faire avancer la recherche.

Explications par image

Au cœur de l’objet d’étude : faire parler les données

Les données, quelles soient textuelles, numériques, biologiques ou encore audiovisuelles, constituent la matière première de tous les domaines de recherche. Organiser ces données, circonscrire leur périmètre, les interpréter et favoriser leur partage sont autant d’enjeux auxquels sont confrontés les chercheurs et chercheuses. Les photographies témoignent de la diversité des objets d’étude auxquels s’intéresse la recherche et suggèrent les liens qui s’instaurent entre les scientifiques et leurs données, entre curiosité, fascination et préoccupation.