SUAVES - Observations et expériences scientifiques : révéler les jeux d’échelle

Quelles sont les échelles d’observation que les chercheurs et chercheuses choisissent pour examiner leur objet d’étude ? Comment convoquent-ils l’expérimentation dans leur pratique de la recherche ? Analyses micro et macroscopiques, prototypes et maquettes, cartes et visualisations numériques… De multiples jeux d’échelles sont mobilisés et offrent autant d’expériences de perception. Les photographes s’emparent des exercices de zoom et de dé-zoom et proposent une version subjective de ces examens du réel.

Créer des nano-objets à partir de nanoparticules d’or

Par un jeu de lumière exacerbant le rouge vif du lieu, le photographe met en scène le chercheur tenant dans sa main une représentation en trois dimensions d’une molécule, dont il analyse les propriétés et transformations au quotidien.

Le projet de recherche étudie et synthétise des nano-objets hybrides basés sur des nanoparticules d’or ou d’argent sur lesquelles sont greffés des atomes métalliques, pour des applications dans l’imagerie médicale et des dispositifs optiques miniaturisés. La molécule présentée sur la photo permet l’amarrage des atomes métalliques à la surface des nanoparticules. L’or, sous la forme nanométrique, possède des propriétés physico-chimiques totalement différentes de celles de l’or massif. Il n’est plus doré et peut prendre différentes couleurs, du bleu jusqu’au rouge en fonction de la taille et de la forme des nanoparticules.

COCOSMEN © Guillaume Herbaut / Agence VU’

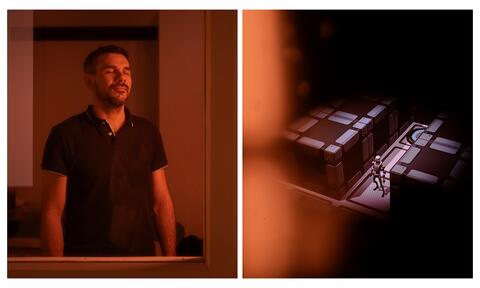

Enseigner le langage informatique à l’école

La photographe met en regard un chercheur enveloppé d’une lumière chaude et l’image d’un écran mettant en scène un robot dans un labyrinthe.

Le projet cherche à comprendre et à proposer des conditions et des modalités durables pour un enseignement de l’informatique à l’école primaire en développant des logiciels pour l’apprentissage du langage informatique. Deux applications sont proposées : « Scénoclasse » à destination des enseignants, qui réalise des scénarios pédagogiques, et « Spy » un jeu d’initiation à la programmation pour les élèves qui leur propose de guider un ou plusieurs robots dans un labyrinthe en utilisant des commandes simples de programmation (de type « pivoter à gauche », « pivoter à droite », « avancer »).

IE Care © Juliette Pavy / Collectif Hors Format

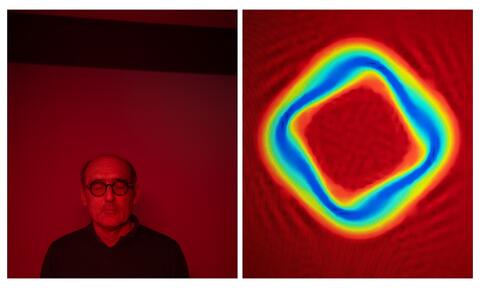

Stocker de l’information à l’échelle microscopique

Le photographe a réalisé le portrait en clair-obscur du chercheur qui dialogue avec l’image du résultat d’une chromatographie, technique servant à séparer différents composés chimiques.

En chimie, certaines molécules ayant une structure cyclique plane possèdent une grande stabilité. Lorsqu’on ajoute ou retire deux électrons à ces molécules, elles deviennent très instables et réactives. Ce projet associe une molécule (Hexaphyrine), ayant ce caractère instable, à une autre molécule (Cyclodextrine), capable de contrôler son comportement : la molécule instable peut alors prendre deux formes distinctes. À long terme, ces recherches permettront d’encoder de l’information sous forme binaire (0/1), de lire, d’éditer et de stocker de l’information à l’échelle microscopique.

MixAr © Juliette Pavy / Collectif Hors Format

Définir la position des particules dans l’espace

Dans une ambiance de couleurs vives, la photographe met en regard le portrait du chercheur et l’image d’une simulation d’équations de transport des particules avec champ magnétique : le bleu correspond à la forte présence de particules et le rouge au vide.

L'objectif du projet est d'explorer et d'optimiser des modèles numériques de transport multi-échelles, avec des applications prioritaires en physique des plasmas. Ces équations permettront de définir la position des particules (ions, électrons…) dans l’espace en fonction de différents paramètres (température, pression, champ magnétique…). Les algorithmes développés pourront être utilisés par des physiciens travaillant sur la fusion nucléaire.

MUFFIN © Juliette Pavy / Collectif Hors Format

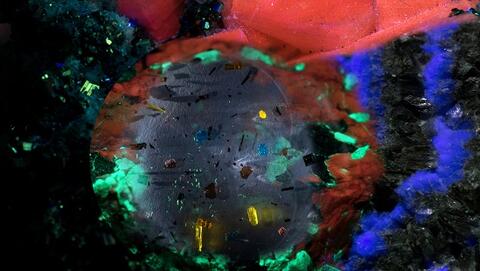

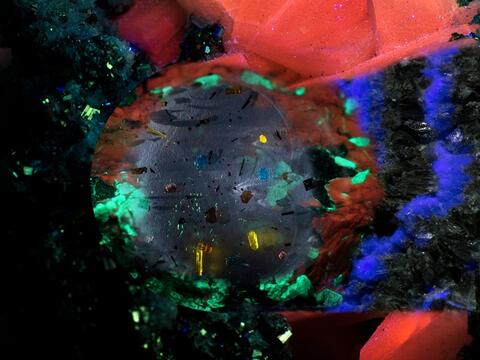

Explorer les propriétés des cristaux

Telle une œuvre du peintre Kandinsky, la photographe révèle les mystères insoupçonnés de la matière de l’infiniment petit : la nature complexe et la diversité infinie des cristaux. À travers ces couleurs lumineuses, chaque forme et chaque teinte illustrent la diversité des métaux utilisés et les nombreuses propriétés recherchées.

Dans le domaine des nanosciences, ce projet vise à synthétiser une variété de composés cristallins dont les propriétés magnétiques ou de luminescences peuvent être modulées par une perturbation extérieure. Les composés obtenus sont extrêmement divers, présentant une multitude de formes, de couleurs et de propriétés.

SMAC – Composés multifonctionnels commutables © Céline Lecomte

Étudier le cycle de vie de la levure

Le photographe a réalisé au microscope cette photo en noir et blanc. Puis a plongé la pellicule argentique dans des souches de levures afin d’illustrer leur « fleurissement », et souligner les parallèles entre ce cycle de vie et les mécanismes d’existence de toutes les formes de vie.

Le projet étudie le cycle de vie de la levure boulangère Saccharomyces cerevisiae, un modèle d’eucaryotes, organismes dont le noyau cellulaire est séparé par une membrane. Lors de la germination, les croisements consanguins sont fréquents, entraînant en théorie une perte de diversité génétique. Contre toute attente, cette étude démontre une plus grande diversité que prévue, et tente d’apporter un éclairage nouveau du cycle de vie de cette levure.

BuddY © Grégoire Delanos

Élaborer des colorants bioinspirés

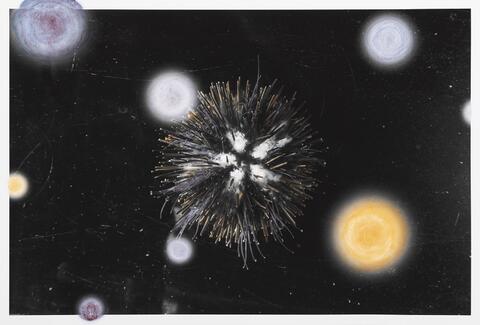

Le photographe met en scène un oursin mâle – Paracentrotus lividus – qui relargue ses gamètes dans l’eau lors d’une phase de reproduction. La photographie noir et blanc a été rehaussée à l’aquarelle en utilisant des colorants analogues aux pigments synthétisés par les oursins.

À l’interface de la chimie et de la biologie, cette recherche étudie les mécanismes de coloration des éléments squelettiques des oursins qui présentent une large gamme de couleurs intenses, du vert, violet, orange au rouge. In fine, l'objectif de ce projet est de produire des colorants hybrides biosourcés et bioinspirés, meilleurs pour l’environnement et la santé.

ColMhyBio © Grégoire Delanos

Comprendre le fonctionnement de la détection olfactive des coléoptères aquatiques

Lors d’une sortie de terrain en forêt de Fontainebleau avec le scientifique, le photographe a choisi d’interpréter l’expérience sensorielle des coléoptères aquatiques avec une mise en lumière vive et incandescente de son milieu de vie, entre zone humide et dégradation de matières organiques.

La diversité et l’écologie des coléoptères aquatiques, notamment les dytiques, présents en eau douce, sont des bio indicateurs de la bonne santé des milieux naturels. Le but est de comprendre le fonctionnement de leur biologie sensorielle, particulièrement leur détection olfactive. Pour cela, les scientifiques comparent les génomes et les organes sensoriels des coléoptères aquatiques avec ceux des coléoptères terrestres.

Evo-AquaSense © Grégoire Delanos

Augmenter la fertilité des sols

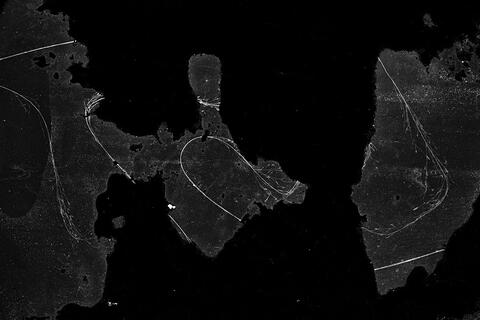

En plongeant sa pellicule dans un mélange d’eau et d’échantillons de terre, le photographe rend visible des plantes Poacées et l’action des micro-organismes dans le sol.

Dans le cycle biologique, l’azote est assimilé par les végétaux et transformé en matière organique. La décomposition des plantes restitue de l'ammonium, qui, oxydé par des micro-organismes, produit des nitrates. Ces derniers contribuent à la prolifération d’algues vertes dont la putréfaction émet un gaz très toxique. Le projet explore la capacité des Poacées tropicales – plantes herbacées – à sécréter des molécules qui favorisent l’inhibition des micro-organismes transformant l’ammonium en nitrate et conservant l’azote dans le sol.

GAIN-GRASS © Grégoire Delanos

Caractériser la diversité des microalgues

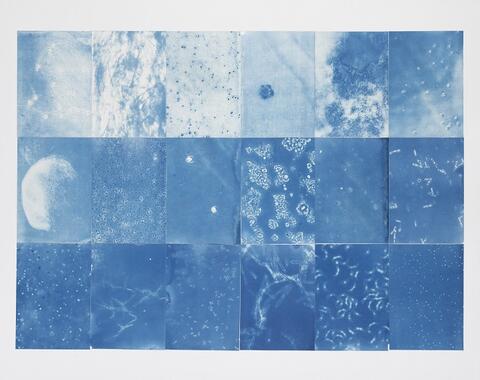

Le photographe a conçu un damier d’images microscopiques d’organismes unicellulaires marins en utilisant le procédé photographique du cyanotype qui permet d’obtenir un tirage monochrome bleu cyan à partir d’une solution à base de sels de fer sensible à la lumière.

Les scientifiques étudient le phytoplancton (algues microscopiques) de l’océan, qui produit près de la moitié de l’oxygène de la planète. Afin d’enrichir les bases de données de références d’espèces, le projet caractérise des milliers de souches de microalgues à partir d’analyses microscopiques, moléculaires et de séquençage de l’ADN. Le but est de décrire de nouvelles espèces de microalgues et de mieux comprendre la biologie, l’écologie, et l’évolution du phytoplancton.

PHENOMAP © Grégoire Delanos

Observer les nuages moléculaires interstellaires en laboratoire

En reliant l’infiniment grand à l’infiniment petit, le photographe exprime à travers la photographie l’énergie dégagée par un phénomène physique interstellaire. Le panache blanc dans l’image bleu cyan a été produit par la projection directe de sable sur le papier photographique.

Le projet étudie le phénomène de photodésorption, le changement d’état de la matière – passage d’une molécule solide en gaz – déclenché par les photons des radiations stellaires. L’instrument du Monaris reproduit les conditions physiques des glaces interstellaires, en refroidissant à - 263 °C des molécules simples et en les bombardant de lumière UV grâce à des lasers. Ces glaces sont présentes au sein de nuages moléculaires interstellaires, les régions où naissent les étoiles et des planètes.

PIXyES © Grégoire Delanos

Modéliser les atmosphères d’Uranus et de Neptune

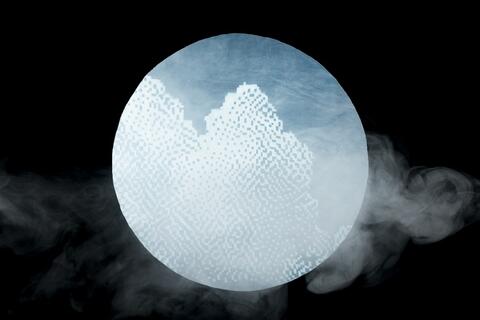

La sculpture photographique met en scène un panneau noir dont l’ouverture sphérique laisse entrevoir, à travers un voile de fumée, une peinture sur toile en bleu cyan reproduisant un nuage généré par une intelligence artificielle.

Cette recherche analyse et modélise les atmosphères de deux « géantes glacées » : Uranus et Neptune pour mieux comprendre leur climat et leur dynamique atmosphérique (vents, orages). Les observations, basées sur les données de télescopes, étant limitées, le projet développe une modélisation numérique de ces phénomènes complexes.

SOUND © Grégoire Delanos

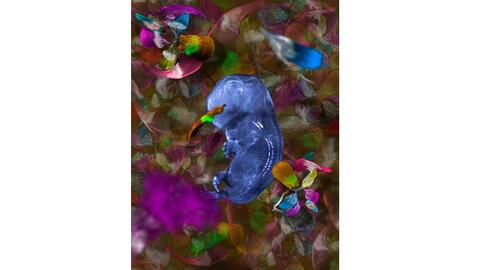

Étudier le développement des embryons humains

Au centre de la photographie, un embryon humain est enveloppé de manière poétique d’images multicolores véhiculant l’air inspiré et expiré entre le larynx et les alvéoles pulmonaires. La transparence des tissus laisse apparaître le squelette et les organes en formation.

Le projet étudie les stades de développement des organes et des tissus de l’embryon et du fœtus humains. Trois technologies sont utilisées : rendre transparents tous les tissus et organes, scanner en trois dimensions les cellules qui les constituent, détecter et localiser certaines cellules grâce à un marquage des protéines. Ce travail permettra, à long terme, de mieux comprendre les maladies du développement des embryons humains.

3D-HUMAN © Alban Lécuyer

Restaurer la vue par stimulation de la lumière

En jouant sur le flou et la netteté de l’image, la photographe met à l’épreuve le cortex visuel du spectateur et cherche à représenter les mécanismes à l’œuvre lors de la création d’images dans le cerveau humain.

L'objectif du projet est de rendre la vue à des patients devenus aveugles suite à la perte du lien œil cerveau. Le gène d’une algue, dont la propriété est de coder une protéine photosensible qui s’active à la lumière, est utilisé pour redonner la vue à ces malades en rendant leur cerveau sensible à la lumière (optogénétique). Les scientifiques cherchent ainsi à stimuler directement le cortex visuel par des ondes optiques voire acoustiques.

BrainOptoSight – Restauration visuelle par stimulation optogénétique du cortex visuel chez les primates non-humains © Céline Lecomte

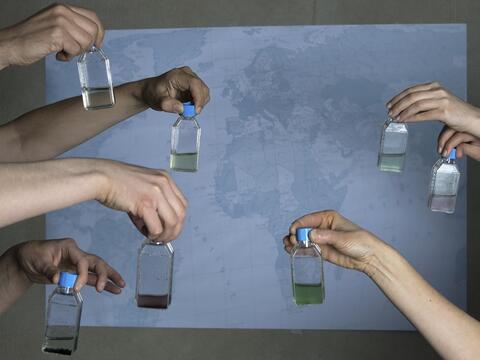

Étudier les caractéristiques biochimiques de cyanobactéries

À travers la mise en scène de flacons colorés répartis sur une carte du monde, la photographe souligne la très grande diversité d’espèces de cyanobactéries étudiées dans le projet.

Les cyanobactéries sont des organismes photosynthétiques diversifiés et très abondants qui utilisent la lumière pour fixer le CO2 atmosphérique. Après avoir découvert sur des roches prélevées au Mexique que certaines cyanobactéries accumulent des éléments chimiques, tels que le calcium ou le radium, les scientifiques cherchent à comprendre ce phénomène en identifiant les protéines spécifiques à ces cyanobactéries et en étudiant leurs caractéristiques biochimiques.

HARLEY – Décrypter les mécanismes impliqués dans l'hyperaccumulation de métaux alcalino-terreux par les cyanobactéries © Céline Lecomte

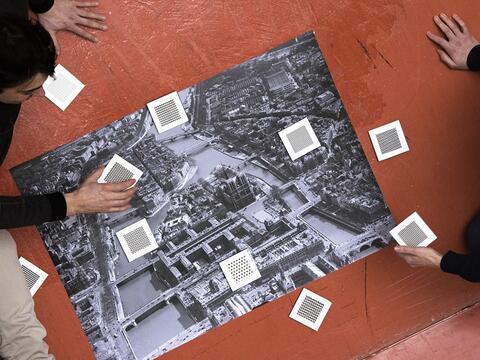

Lire du contenu numérique du bout des doigts

La photographe met en scène des chercheurs plaçant sur une photographie de la Ville de Paris des cartes d’alphabets tactiles traduisant la réalité sous forme de symboles lisibles au toucher.

Le projet consiste à développer des écrans tactiles avec la capacité de produire par vibration ou friction des motifs interprétables au toucher. À terme, sera créée une librairie en accès libre de sensations pour les surfaces sensibles au toucher (retour haptique). La lecture tactile de contenus (notamment cartographiques) sera ainsi possible sur des appareils interactifs.

Maptics – Développement d’un cadre multisensoriel pour l’haptique © Céline Lecomte

Soigner la malvoyance grâce à de nouveaux médicaments

Le photographe a saisi dans son objectif un organoïde rétinien humain (mini-rétine fabriquée à partir de peau) observé sous une loupe placée derrière la vitre d’une hotte. En arrière-plan, la silhouette du chercheur spécifiquement habillé pour réaliser une manipulation se reflète sur la vitre de protection.

Pour prévenir et traiter les dégénérescences rétiniennes, de nouveaux médicaments sont testée sur des modèles pathologiques humains, in vitro, comme les organoïdes. Ces traitements innovant devraient permettre de soigner la malvoyance par des approches pharmacologiques et de médecine régénérative.

RETINIT-IPS © Guillaume Herbaut / Agence VU’

Élaborer de nouveaux types de cristaux liquides photoactifs

Le photographe concentre le regard sur des cristaux liquides, matériaux nano-organisés et photoactifs, qui sont jaunes fluorescents dans la réalité. En montrant le négatif de leur couleur originelle, le photographe évoque le rôle de la matière dans le processus d’absorption de la lumière : ils apparaissent sous forme de cristaux bleutés fluorescents tenus délicatement au bout d’une tige par une main gantée lumineuse.

Combinant les propriétés d’un liquide et d’un solide cristallisé, un nouveau type de cristaux liquides hybrides est en cours de développement : des semi-conducteurs qui s’activent à la lumière. Ces composés associent des chromophores organiques, comprenant essentiellement des atomes de carbone et d’hydrogène, à des semi-conducteurs inorganiques à base de tungstène. Le caractère antagoniste entre les parties organique et inorganique permet l’organisation de la matière à l’échelle nanométrique. Ce processus améliore la circulation des électrons dans les cristaux liquides suite à l’excitation des antennes photoactives.

MESOMORPHICS © Alban Lécuyer