À la découverte de l'Institut de papyrologie

Au cœur du XVIe arrondissement de Paris, au sein de l’Inspé, se trouve un trésor caché : l'Institut de papyrologie.

Rattaché à l’UFR de grec, il comprend la collection de papyrus et de cartonnages de Sorbonne Université, l’une des plus importantes de France. Dans ce reportage, nous vous emmènerons à la découverte de ce lieu unique et de ceux qui le préservent.

Gardiens de la collection, le papyrologue et maître de conférences, Benoît Laudenbach, et le papyrothécaire, Florent Jacques, nous accueillent rue Molitor où l'Institut de papyrologie a élu domicile après les travaux du campus de la Sorbonne en 2010.

Benoit Laudenbach et Florent Jacques

Dans une salle de la bibliothèque de papyrologie se dresse derrière eux le buste du père fondateur de l’Institut, le papyrologue français Pierre Jouguet. C’est lui qui a établi la collection dès les années 20 en rassemblant, d’abord dans un parloir du collège Sainte-Barbe puis à la Sorbonne, des papyrus et des cartonnages provenant d’achats et de fouilles archéologiques. Grâce à lui, Sorbonne Université est la seule université française à posséder et à conserver une collection de papyrus de cette ampleur sur laquelle continuent de travailler les chercheurs et se former les étudiants.

Une collection unique au monde

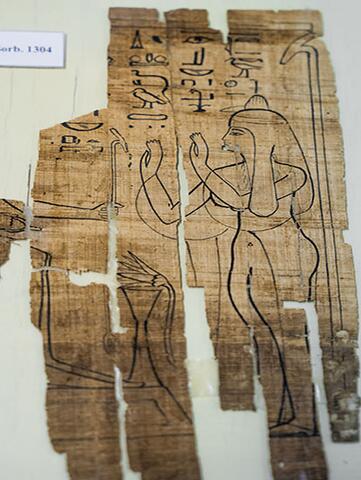

Pour découvrir la collection, il faut arpenter un dédale de couloirs en sous-sol qui ne sont pas sans rappeler les labyrinthes souterrains des pyramides. Les explorations de Pierre Jouguet, au XIXe siècle, dans les nécropoles ptolémaïques du Fayoum, ont permis de rapporter des artefacts uniques : des cartonnages de masques mortuaires retrouvés sur des momies datant de la fin de l'ère pharaonique (entre 300 et 100 avant J.C.). Ces pièces, parfois ornées de feuilles d’or, ont été fabriquées à partir de papyrus recyclé mélangé à du stuc blanc, formant une sorte de papier mâché. Si certains cartonnages ont été démontés pour récupérer les papyrus qui les composaient, d'autres ont été conservés et restaurés pour leur intérêt pictural et muséographique. « Dans ce cas l'intérêt de l’objet prime sur celui des éventuels textes qu'on aurait pu trouver. Cela pose toujours une question morale de sacrifier un objet pour en découvrir un autre », explique Benoît Laudenbach.

Masque de momie doré (Inv.Sorb. 2766) en cartonnage à base de papyrus

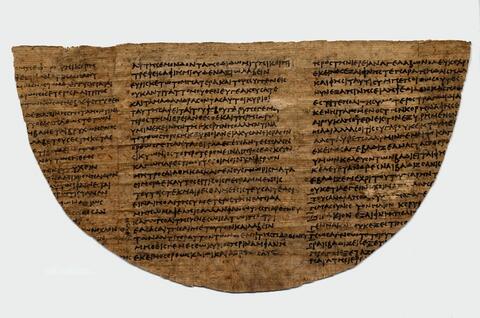

Parmi les centaines de papyrus issus des cartonnages, se côtoient un plan d'aménagement d'irrigation de parcelles agricoles datant du IIIe siècle avant Jésus-Christ, un contrat de caution pour la location d'un âne, une plainte contre un chef de village pour dénonciation calomnieuse, et même le plus gros livre documentaire en papyrus au monde : un codex fiscal de 132 pages réparties en deux tomes. Cet ouvrage exceptionnel a permis de reconstituer la fiscalité d'une région égyptienne appelée Hermopolite, fournissant des informations sociologiques précieuses aux historiens. Cet inventaire à la Prévert nous plonge dans le quotidien des Égyptiens de l’époque.

Devis de travaux avec plan pour l’irrigation du domaine d’Apollônios (Inv.Sorb. 1) ©Sorbonne Université

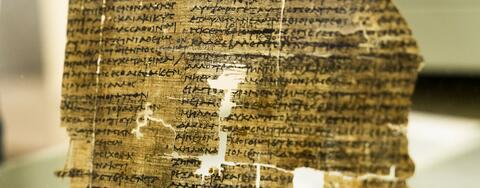

Pièce maîtresse de la collection, le fragment d’un rouleau de papyrus datant du IIIe siècle avant Jésus-Christ constitue le plus ancien témoignage d’une édition de L'Odyssée d’Homère. En révélant des variantes du fameux passage sur le cyclope, il offre un aperçu de l’évolution du texte homérique avant sa stabilisation.

Le passage célèbre du Cyclope sur le plus vieux rouleau de papyrus de l’Odyssée d’Homère (Inv.Sorb. 2245) ©Sorbonne Université

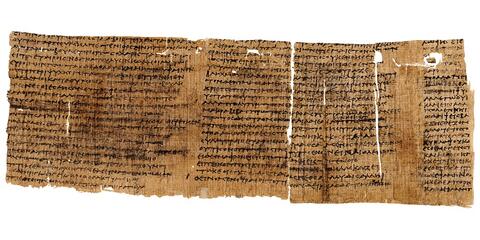

Parmi les autres découvertes, on trouve, à l'arrière d'un plastron en cartonnage, une pièce de Ménandre, un auteur de comédie célèbre de l'Antiquité mais tombé dans l'oubli au Moyen Âge. Bien que la reconstitution du texte ait été ardue, environ deux tiers de la pièce sont désormais accessibles à l’édition.

Fragment de la pièce Les Sicyoniens de Ménandre réutilisé pour un plastron en cartonnage ©Sorbonne Université

En plus des papyrus collectés par Pierre Jouguet, l'Institut de papyrologie détient les collections de deux autres papyrologues. Si le fonds Urbain Bouriant, ancien professeur de Jouguet, reste encore à étudier, il comporte quelques curiosités comme par exemple une méthode pédagogique pour apprendre à lire le grec ou encore une tablette de défixion, c’est-à-dire une demande de malédiction aux puissances du monde souterrain.

Une méthode pédagogique de lecture en grec sous forme d’un petit cahier (P.Bour. 1) ; une tablette de défixion sur plomb (P.Rein. II 88) ©Sorbonne Université

Le fonds Théodore Banach Reinach, légué à l'Institut après la mort de ce généreux mécène en 1928, comprend quant à lui de rares papyrus provenant du delta du Nil calcinés dont l'encre est encore discernable.

Fragment de rouleau calciné de registre d’arriérés d’impôts du nom de Mendès (P.Thmouis) ©Sorbonne Université

Le travail de restauration

Pour maintenir en état ces trésors fragiles, le papyrothécaire Florent Jacques procède à des opérations de restauration. Dans une salle exiguë du premier étage, on découvre un petit laboratoire doté d’un scanner, d’un photo-agrandisseur, d’une sorte de paillasse recouverte d’une plaque de verre. Au mur, quelques pièces, des mousses de protection et des produits chimiques sont entreposées sur les étagères. « Restaurer un papyrus a un triple objectif, explique Florent Jacques : éviter qu’il ne se dégrade avec le temps, reconstituer le document le plus complet possible pour l’éditer et le traduire, et enfin faire en sorte qu’il soit lisible pour les chercheurs. Je fais des opérations basiques adaptées à la collection de Sorbonne Université. Je consolide les pièces, les nettoie et les conditionne sous verre ou dans des boîtes adaptées. Et quand un papyrus est replié, il faut l’humidifier pour le ramollir avant de lui redonner une forme à l’aide de spatules et de le laisser sécher sous une presse deux jours. »

Intérieur d’un masque de momie, conservé dans un cadre enserré dans une mousse spéciale. ©Sorbonne Université

Dans l’antre du papyrothécaire, on aperçoit un masque d’une momie ptolémaïque en cartonnage à l’arrière duquel on découvre des textes en démotique, une variante de l’égyptien. Il fait partie de la quarantaine de pièces sélectionnées pour l’exposition prévue en mai 2024 à Bordeaux, consacrée aux cartonnages de Jouguet.

En effet, l’Institut de papyrologie s'efforce de diffuser la richesse de sa collection au grand public. Pour cela, Florent Jacques et Benoît Laudenbach participent régulièrement à des expositions en France et à l’international, organisent une dizaine de visites guidées par an, notamment à destination des étudiants et des scolaires, ou ouvrent parfois les portes de la collection lors des journées du patrimoine. Ils ont également rendu accessible en ligne une partie de la collection sous forme de photos haute résolution, facilitant la recherche pour les étudiants et les chercheurs du monde entier. Ils vont d’ailleurs prochainement lancer un projet de numérisation 3D des cartonnages avec une équipe de Sorbonne Université. Quant à la bibliothèque abritant les revues et les publications de papyrologie, elle est ouverte à tous, du chercheur au simple curieux. « Un jour, un romancier est même venu faire des recherches sur les masques de momie pour son roman », raconte Florent Jacques.

La recherche à l’œuvre

« En tant qu’universitaires, on expose certes moins d’objets qu’un musée, mais on peut facilement sortir un papyrus pour travailler dessus, faire des analyses d’encre, etc. », précise Benoit Laudenbach. Ce travail de recherche s’effectue notamment lors des séminaires de papyrologie qui réunissent, tous les mercredis, au milieu des revues et des papyrus, une douzaine d’étudiants, de chercheurs. Ensemble, ils planchent sur le déchiffrement de textes souvent écrits en grec, parfois en latin, en hiéroglyphes, en égyptien hiératique, en démotique, en copte ou en arabe.

Le déchiffrement des textes s’apparente à une véritable enquête. « Nous regardons, par exemple, la graphie d’un mot afin d’avoir des éléments de datation mais aussi sur son lieu de production », indique le papyrologue. La matérialité du document fournit également de nombreux indices. S’agit-il d’un feuillet isolé, d’un papyrus recyclé ? Est-il tiré d'un rouleau ou d'un livre ? Les chercheurs commencent à s’appuyer également sur des analyses de la composition de l’encre pour dater le document car certains mélanges sont apparus à des moments bien précis de l’Histoire. « Mes plus belles reconstitutions sont celles que j’ai réalisées sur des fragments écrits dans des langues que je ne maîtrisais pas, confie le papyrothécaire. Un jour, je travaillais avec un papyrologue de renom sur la reconstitution d’un fragment en démotique. C’était un véritable puzzle. Et, alors que je ne connaissais pas cette langue, je suis allé plus vite que lui pour reconstituer le fragment car je me concentrais uniquement sur les formes, la couleur des fibres et les défauts du papyrus. »

Déchiffrement d'un papyrus original et son édition imprimée côte-à-côte ©Sorbonne Université

Une fois reconstitués, les textes sont traduits puis publiés dans les revues de papyrologie, accompagnés d’un commentaire ligne à ligne et des planches des fragments. Ils vont ensuite pouvoir être utilisés par d’autres papyrologues, des historiens, sociologues, anthropologues, géographes, spécialistes de littérature du monde entier pour faire des études plus globales sur la vie quotidienne dans l’Antiquité : les impôts, la comptabilité, le bétail, l’armée, les relations entre les personnes, etc. « Vous pouvez avoir le plus beau site archéologique qui soit, il ne va revivre que grâce aux textes qui parlent de lui et de ce qu’on y faisait », affirme Benoît Laudenbach.

Bien plus qu'une simple collection d'artefacts anciens, les cartonnages et les papyrus de Sorbonne Université sont une fenêtre ouverte sur l'histoire, les cultures et langues de l’Antiquité. Et c’est grâce au travail continu de ces magiciens modernes de l’Institut de papyrologie que les trésors antiques continuent de révéler leurs secrets.