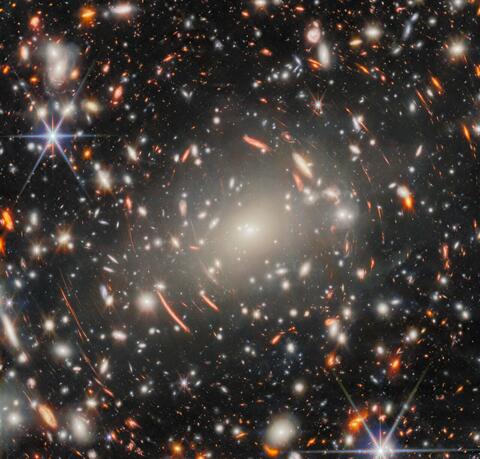

Le télescope spatial James Webb dévoile l’image la plus profonde de l’Univers

Le programme d’observation GLIMPSE (PI H. Atek), mené avec le télescope spatial James Webb (JWST) développé par la NASA et l’ESA, vient de franchir une étape majeure dans l’exploration cosmique en capturant l’image la plus profonde jamais obtenue de l’Univers. Grâce à l’effet de lentille gravitationnelle, ces observations dévoilent les toutes premières galaxies et les premières étoiles qui se forment durant le premier milliard d’années de l’histoire de l’univers. Ces recherches ont été menées par une équipe internationale impliquant l’Institut d’Astrophysique de Paris (Sorbonne Université / CNRS).

-

Durocher Manon

-

06 20 38 01 63 | 01 44 27 92 49

-

Ciucka-Laurent Paulina

-

06 19 95 80 61 | 01 44 27 75 21

-

Mann Joséphine

-

01 44 27 74 11

Pour comprendre la formation des premières galaxies, les modèles prédisent qu’elles doivent être très peu lumineuses et abritant les tout premiers amas d’étoiles formés à partir du gaz primordial issu du Big Bang. Il est donc primordial de repousser toujours plus loin cette frontière cosmique, pour détecter des sources encore plus faibles grâce à la puissance des nouveaux instruments comme le télescope James Webb. En exploitant l’effet de lentille gravitationnelle de l’amas de galaxies Abell S1063, qui agit comme une loupe naturelle, les chercheuses et chercheurs ont pu observer des galaxies 10 fois moins lumineuses que celles détectées jusqu’à présent.

Ces observations révèlent des candidats de galaxies minuscules, apparues seulement 250 millions d’années après le Big Bang, à une époque appelée les « âges sombres », lorsque les premières étoiles commençaient à éclairer un Univers encore jeune et opaque. L’absence de galaxies plus massives à ce stade suggère que nous assistons à la naissance des toutes premières galaxies, encore peu évoluées. Ces objets pourraient être les ancêtres directs de galaxies plus développées, observées quelques centaines de millions d’années plus tard par le télescope James Webb.

Parmi les galaxies découvertes, les chercheuses et chercheurs ont peut-être identifié une galaxie très particulière, nommée GLIMPSE-16043, qui pourrait contenir des étoiles de « population III ». Théorisées depuis plusieurs décennies, ces étoiles auraient été formées uniquement à partir d’hydrogène et d’hélium primordiaux issus du Big Bang, sans aucun élément plus lourd. Ces étoiles n’ayant jamais été observées jusqu’ici, elles représenteraient la toute première génération stellaire de l’Univers, à l’origine de la production des éléments nécessaires à la formation des planètes et de la vie.

La galaxie GLIMPSE-16043 présente toutes les caractéristiques attendues pour une telle galaxie : une très faible luminosité, une faible teneur en oxygène et des signes d’étoiles extrêmement jeunes et chaudes. Elle a été repérée grâce à une méthode innovante d’analyse des données infrarouges du télescope James Webb. Au lieu d’utiliser des spectres détaillés, longs à obtenir, les chercheurs ont analysé la lumière à travers différents filtres pour repérer des signatures spécifiques, comme une forte émission d’hydrogène couplée à l’absence d’oxygène.

Cependant, comme pour les toutes premières galaxies candidates, sans spectroscopie précise, l’origine de cette galaxie reste incertaine. Elle pourrait aussi correspondre à un nuage de gaz primordial illuminé par un trou noir, ou à un objet plus proche imitant ces caractéristiques. Pour trancher, une campagne d’observations spectroscopiques est prévue en juillet 2025 par cette même équipe. Si la présence d’étoiles de population III est confirmée, cela constituerait une avancée scientifique majeure.

Ces étoiles auraient non seulement joué un rôle clé dans la réionisation du jeune Univers, en éclairant l’espace intergalactique, mais elles seraient aussi les ancêtres des étoiles très anciennes encore présentes dans certaines galaxies naines proches de la Voie lactée. Le programme GLIMPSE nous offre ainsi une rare opportunité de remonter le fil de l’histoire cosmique jusqu’aux tout premiers instants de la formation des étoiles et des galaxies.

Pour en savoir plus :

- https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2025arXiv250111678F/abstract

- https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/adc458

- Lien vers le site de l’European Space Agency.